HOME > 首の痛み・首こり 肩こり 頭痛 緊張型頭痛の原因となる筋肉などの解説

お問い合わせをお待ちしております

TEL. 0465-83-0380

営業時間 AM10:00 ~ PM21:00

受付は午前8時より

LINEからの予約はこちら

肩こり・首こり(首の痛み)が原因の「緊張型頭痛」でお困りの方へ

●国家資格保持・実務30年の施術者が、首まわりの筋肉に的確にアプローチ

首こりの好発部位の治療に特化した快晴鍼灸院

こんな症状が続いていませんか

それは緊張型頭痛(筋緊張性頭痛・筋収縮性頭痛)の典型です。

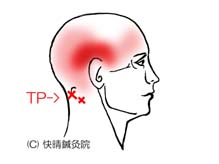

長時間のデスクワークや不良姿勢、ストレスなどで首〜肩の筋肉が緊張し、後頭部の小さな筋肉などにトリガーポイント(痛みの引き金)が生じて頭痛を引き起こします。

当院の考え方と特徴

-

●筋・筋膜性疼痛(MPS)に特化:首こり・肩こり由来の頭痛を主対象に、筋と筋膜の状態を丁寧に評価

-

●国家資格保持・実務30年:首周りの小さな筋まで狙う安全で精密な手技

-

●原因部位に直球アプローチ:トリガーポイントや過緊張筋のリリースで、痛みの再発予防も視野に

※血管性の偏頭痛

(拍動性で吐き気や光過敏を伴うタイプ等)は医療機関の受診が第一選択です。当院は筋・筋膜性の緊張型頭痛を主対象とします。

よくある呼び方(探しやすいキーワード)

肩こり頭痛/首こり頭痛/肩こりからくる頭痛/ストレートネックの頭痛

(いずれも筋の緊張が関与する筋・緊張性頭痛の一種です)

緊張型頭痛の主な症状・特徴

-

緊張型頭痛/筋・緊張性頭痛の主な症状・特徴(肩こり・首こり・首の痛み 由来)

・デスクワーク・スマホ姿勢・ストレスで悪化しやすい “締め付ける痛み”

こんなとき、「また今日も…」と気持ちが沈みがちですよね。

快晴鍼灸院は筋・筋膜(後頭下筋群を含む)とトリガーポイントに着目し、医学的に整合的な説明と安全な施術を心がけています。

代表的な自覚症状

-

・後頭部〜首の付け根が締め付けられる/重だるい

拍動性ではなく、両側性の圧迫感が中心。長時間同じ姿勢で増悪しやすい。

-

・「頭が重い」感覚が一日中つづく/朝からつらい

睡眠中の姿勢・枕環境・ストレスの影響を受けやすい。

-

・肩こり・首こりが慢性的

後頭下筋群の過緊張やトリガーポイント形成が頭痛に波及しやすい。

-

・集中しづらい“もわ〜”とした頭痛

ズキズキではなく締め付け・鈍痛が主体。

-

・目の奥・額・こめかみに響く

頸部の緊張が前頭部に関連痛として広がることがある。

-

・デスクワーク後に悪化/首が前に出る(ストレートネック傾向)

前方頭位で後頭下筋群と頸椎C1–C2周囲に負担集中。

-

・食いしばり・顎関節症がある

咀嚼筋の緊張が側頭部〜頸部へ波及。

-

・雨天や気圧変化でつらい/ふわっとしためまい

自律神経の変動が筋緊張・痛覚過敏に影響。

-

・横になる・適度に動くと楽

姿勢変化や軽運動で血流が改善し症状が軽快することがある。

-

・締め付ける帽子・眼鏡で悪化

外的圧迫が筋膜緊張を助長。

よくある誘因・悪化要因

医療との併用・受診の目安

ストレスと緊張型頭痛

-

心理的ストレス → 筋緊張↑ → 頭痛という連鎖が起こりやすい。

-

事業所ではストレスチェック制度(労働安全衛生法)により、職場ストレスの把握と早期対応が推奨。

-

深い呼吸・短時間の歩行・休息設計・作業負荷の見直しは再発予防に有効。

自分でできる“医学的に無理のない”対処(安全版)

-

30–60分ごとに姿勢リセット:座面深く、骨盤を立て、画面は目線の高さへ。

-

軽い頸部〜肩甲帯の可動域運動:痛みが強い日は無理をしない。

-

温罨法(温め):首肩の過緊張をやさしく緩める。

-

睡眠衛生:就寝前の強い光・カフェイン・長時間スマホを控える。

-

口腔習癖の見直し:食いしばりが強い場合は歯科相談も選択肢。

改善が乏しい/長期化する場合は、医療機関での鑑別と

専門的ケア(理学療法・鍼灸・手技療法)の併用をご検討ください。

【肩こりからくる頭痛】や【緊張型頭痛】の改善方法

●症状の理解

これらの頭痛の原因となる要因を理解することは、効果的な治療のために重要です:

・頭頸部トリガーポイント:首の痛み

首こり・肩こり頭痛の原因となる、後頭部・首の付け根にある筋肉群(インナーマッスル)に生じたコリの塊です。首の痛みだけでなく頭痛、歯など他の部位にも痛みを引き起こすことがあります。

・当院の治療法:

専門的なアプローチで、あなたの症状を改善します:

・鍼灸治療

・深層筋(インナーマッスル)マッサージ

・指圧療法

・独自の指圧整体・インナーマッスルストレッチ

・姿勢改善に寄与する脊椎マニピュレーション

これらの技術を組み合わせ、痛みの根源を的確に刺激し、症状を軽減していきます。

●頭痛の原因となる首こりと鍼治療 FAQ

微弱な刺激はコリ症状を増悪させる可能性もあれば

日々強い痛みに悩まされる方の症状を緩解させることもある

Generated by AI (DALL·E 3)

Generated by AI (DALL·E 3)

Q1:頭痛原因の首こりに鍼治療は有効ですか?

A1:有効です

特に、首こりの原因が筋肉・筋膜(筋・筋膜性疼痛)にある場合、鍼は深層まで狙ってアプローチできる点が大きな強みです。

首こりが強い方では、上部頸椎の動きが硬くなりやすく、その可動域の改善には後頭下筋群(後頭部の深層筋)の緊張を緩めることが重要になります。

ただし深層に十分な刺激を届かせようとすると、手技では浅層に過度な負荷がかかり、状態によっては揉み返し等のリスクが出ることがあります。

その点、鍼は浅層を無理に押し込まず、深層へ必要量の刺激を届けられるため、首こり治療で大きなアドバンテージになります。

また、首こりの鍼治療は「強ければ効く」ではなく、刺激の匙加減(刺激量の最適化)が結果を左右します。

当院では、アメリカの医師 Travell & Simons(トリガーポイント理論)の考え方を土台に、首こりを筋・筋膜性疼痛の一つとして捉え、筋・筋膜痛の改善を徹底して追及しています。

※安全に関する注意点や、医療機関の受診を優先すべき症状は、別ページにまとめています(必要に応じてご確認ください)。

Q2:鍼でコリが取れますか?

A2:現在編集中

Q3:鍼治療をやらない方がいい人は?

Q3:現在編集中

Q4:鍼灸を打ってはいけない場所は?

Q4:現在編集中

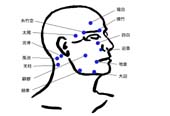

後頭部の筋肉群トリガーポイント 【首こり】の正体と頭痛

●首の痛み・首こりと後頭部の痛みに関与する、頸部深層の筋肉群

【インナーマッスル】

・後頭下筋群

・頭半棘筋

・頭板状筋

・胸鎖乳突筋

以下に詳細解説させて頂きます。

※参考文献 トリガーポイント・マニュアル 筋膜痛と機能障害. 第1巻 (頭頚部編) :; 著者: Janet G.Travell, David G.Simons 著 川原 群大(翻訳)

後頭下筋群の異常緊張と関連痛

説明:

●肩こりからくる頭痛と後頭部の筋肉について」

【どんな筋肉?】

• 後頭下筋群(こうとうかきんぐん)という、首の後ろにある筋肉のグループ

• 頭を支えて目線を安定させる大切な筋肉

【どんな人がなりやすい?】

• デスクワークが多い人

• ストレスを抱えている人

• 精神的に疲れている人

【どんな症状が出る?】

• 後頭部から横の方にかけての頭痛

• 目の周りの痛み

• ひどい場合は額まで痛みが広がる

• めまいが起きることも

【なぜこうなる?】

1. 筋肉に硬いコリができる

2. コリが神経や血管を圧迫

3. 頭痛やめまいの症状が出る

【治療について】

• 早めの治療が大切

• 鍼灸や指圧が効果的

• 「天柱穴」「風池穴」という頭痛に効くツボがある

• 軽いマッサージでは逆効果の場合も

【注意点】

• ストレスも原因の一つなので、生活習慣の改善も大切

• 症状が続く場合は専門家に相談を

首の筋肉の問題が様々な頭痛の原因となります。

詳細解説:

●後頭部の痛みと頭痛の原因となる首の小筋肉群について

首の後ろにある筋肉「後頭下筋群」が緊張すると、後頭部に痛みが出やすくなります。長時間のデスクワークやスマートフォンの使いすぎで姿勢が悪くなることが原因です。後頭部からこめかみ、目の周りにまで痛みが広がることもあります。放置すると痛みが悪化するので、早めのケアが大切です。

当院では、鍼やマッサージによるトリガーポイント治療で効果的な改善が期待できます。首の筋肉をしっかりケアすることで、頭痛の予防や改善ができます。

●頭痛原因となるインナーマッスル【後頭下筋群】の役割と治療法

多くの人が悩む緊張性頭痛の主な原因の一つは、首の後ろに位置する「後頭下筋群」の緊張です。この筋肉群は、頭部の安定性を保ち、繊細な動きをサポートしています。

1. 後頭下筋群の構成と役割:

後頭下筋群は4つの筋肉(大後頭直筋、小後頭直筋、上頭斜筋、下頭斜筋)で構成されており、頭を動かす際に重要な役割を果たしています。特に視線を安定させる微妙な動きをサポートしています。

2. 筋緊張の原因:

現代社会では、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用、不適切な姿勢、精神的ストレスなどが原因で、この筋肉が緊張しやすくなっています。この緊張が続くと、「トリガーポイント」と呼ばれる過敏な部位が形成され、後頭部、こめかみ、目の周囲に痛みが広がることがあります。

3. 痛みの広がり:

トリガーポイントが活性化すると、後頭部から側頭部、目の周囲、さらには頭頂部や額にまで痛みが及ぶことがあります。神経を圧迫することで、神経痛やめまいを引き起こす場合もあります。

4. 治療方法:

鍼灸治療や深部組織マッサージにより、トリガーポイントを不活性化し、痛みを軽減させることが可能です。当院では、首の深層筋に特化した施術を行っており、専門的な技術で症状の改善が期待できます。特に、後頭下筋群にある「天柱穴」や「風池穴」は、頭痛の緩和に効果的なポイントです。

5. 予防法:

定期的なストレッチや姿勢の改善、ストレス管理が予防に効果的です。また、症状が慢性化する前に専門家に相談することをお勧めします。

緊張性頭痛は深刻な病気ではありませんが、放置すると生活に支障をきたす可能性があります。適切なケアで症状の改善が期待できるため、早めの治療を心掛けましょう。

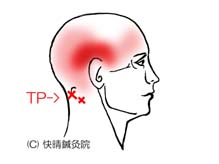

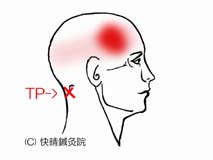

頭半棘筋 目の奥の痛みと周囲に関連痛を出す筋肉

頭半棘筋のトリガーと関連痛(目の奥の痛み)

説明:

頭半棘筋(とうはんきょくきん)について - 頭痛の原因となる首の筋肉

【大事なポイント】

• 頭半棘筋は首にある太い筋肉で、この筋肉の緊張も頭痛の原因になります

【どんな症状が出る?】

• 目の奥が痛くなる

• 首から後頭部にかけて痛みが出る

• 頭皮を押すと痛いポイントがある

• 症状がひどいと額までピリピリする

【なぜ痛みが出るの?】

1. 筋肉が緊張→神経を圧迫

2. 圧迫された神経が痛みを引き起こす

※この症状を「後頭神経痛」と呼びます

【治療方法】

• 病院では神経痛の治療として注射をすることもある

• 「天柱穴(てんちゅうけつ)」という頭痛に効くツボを使った治療もある

首の筋肉の緊張が神経を圧迫しておこる頭痛もあります。

詳細解説:

1.頭半棘筋は、頸部の筋肉の中でも特に太く、緊張型頭痛の原因となる重要な筋肉の一つです。この筋肉のトリガーポイントは、目の奥や周囲に関連痛を引き起こすことが一般的です。

2.筋肉が緊張すると、頸椎の間から出る神経を圧迫し、

【後頭神経痛】という症状を誘発することがあります。この場合、トリガーポイントの関連痛の概念とは異なり、神経痛として治療が行われることもあります。

3.後頭神経痛の症状がある方の頭皮に指圧やマッサージを行うと、鋭い痛みを感じるポイントがいくつか見つかり、状態によっては額までピリピリとした感覚が広がることがあります。

4.医師による治療では、ペインクリニックで後頭神経痛としてブロック注射が行われることもあります。特に、東洋医学で頭痛の特効ツボとされる「天柱穴(てんちゅうけつ)」に対して、天柱ブロックを用いることがあります。

5.額や目の周囲に出る痛みは、頭半棘筋トリガーポイントの「関連痛」としてではなく、神経痛としてアプローチされる場合もあります。

※参考文献

トリガーポイント・マニュアル 筋膜痛と機能障害 第1巻 (頭頚部編)

著者: Janet G. Travell, David G. Simons

翻訳: 川原 群大

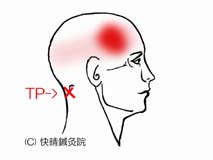

頭板状筋 頭の上部に痛みを感じさせる筋肉

頭板状筋トリガーと関連痛・頭痛

説明:

頭板状筋(とうばんじょうきん)について - 頭痛の原因となる首の筋肉

【どんな筋肉?】

• 首から頭にかけてある筋肉

• 他の首の筋肉の下に隠れている

• 首の後ろの小さな窪みから触ることができる

【どんな症状が出る?】

• 頭の上の方(頭頂部)が痛くなる

• 後頭部に痛みが出る

• 首が凝って痛い

• 頭が重く感じる

【なぜ痛くなるの?】

1. 筋肉が緊張する

2. 血液の流れが悪くなる

3. 筋肉の中にコリ(トリガーポイント)ができる

4. そこから頭に痛みが広がる

【治療方法】

• 頭に近い部分は指圧

• 首に近い部分はマッサージ

• 鍼(はり)治療も効果的

• 特に「天柱穴」「風池穴」というツボが有効

【治療のポイント】

• 筋肉の緊張をほぐす

• 血液の流れを良くする

• 自律神経の乱れも整える

【注意点】

• 自分で強く押しすぎない

• 症状が続く場合は専門家に相談

• 生活習慣の改善も大切

詳細解説:

頭板状筋は後頭部から頭頂部にかけて存在する筋肉です。表面からは僧帽筋と胸鎖乳突筋に覆われているため直接見ることはできませんが、後頸部のわずかな窪みから触れることができます。この頭板状筋の不調は、頭痛や後頭部の痛みを引き起こす大きな要因となっています。

頭板状筋のトリガーポイントは、筋肉の中央部から下部にかけて現れやすい傾向があります。このトリガーポイントが刺激されると、後頭部の強い張りや頭頂部への痛みとして感じられます。また、緊張型頭痛を引き起こすだけでなく、自律神経の乱れにも影響を与えることがわかっています。

治療のアプローチとして有効なものとして、一つ目は指圧やマッサージによる方法です。局所の血行を改善し、筋肉の緊張をほぐすことで症状の緩和が期待できます。二つ目は鍼灸による東洋医学的なアプローチです。頭板状筋上にある天柱穴や風池穴への鍼治療は、頭痛の緩和に特に効果があるとされています。また、頭蓋骨の付近を鍼で刺激すると、心地よい響きとともに筋肉の緊張がほぐれていきます。

これらの治療を適切に行うことで、頭痛の頻度が減少し、後頭部のこりも改善されていきます。さらに、自律神経の調子も整い、日常生活の質が向上することも期待できます。特に注目すべきは、継続的な治療により、長期的な症状の改善が見込めることです。

頭板状筋のトリガーポイント治療は、頭痛や後頭部の痛みに悩む方々にとって、効果的な治療選択肢の一つとなっています。西洋医学的な理解と東洋医学の知恵を組み合わせることで、より良い治療効果が得られるでしょう。慢性的な頭痛でお悩みの方は、この治療法を一度検討されてはいかがでしょうか。

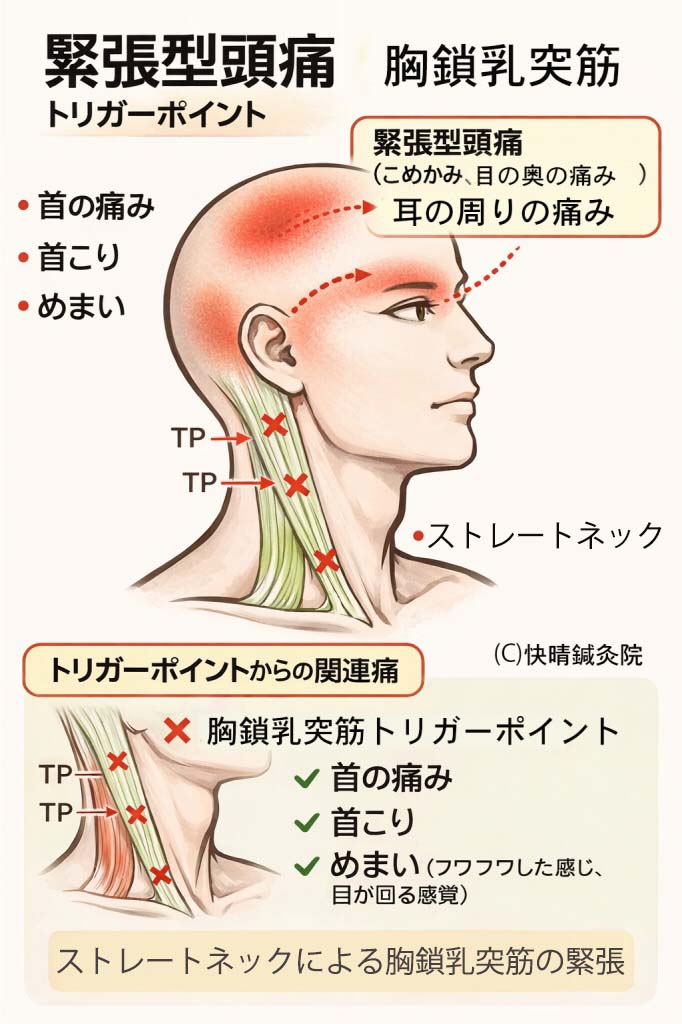

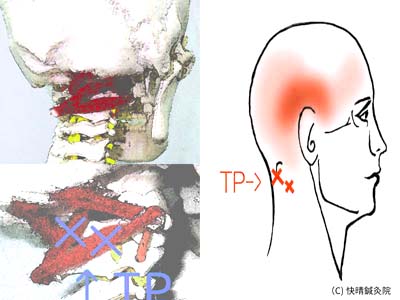

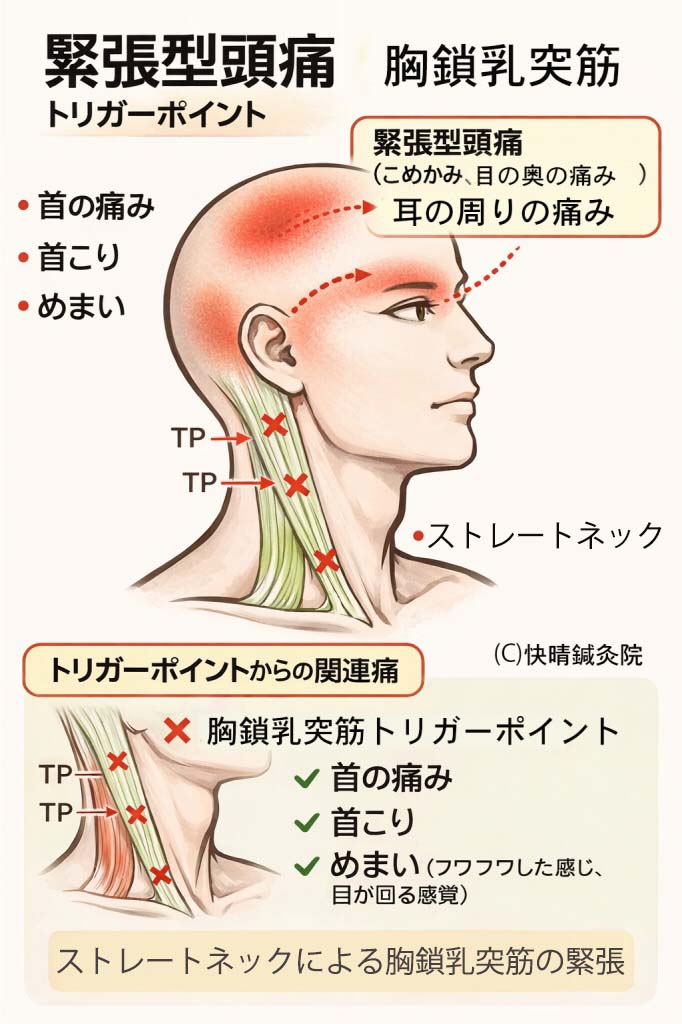

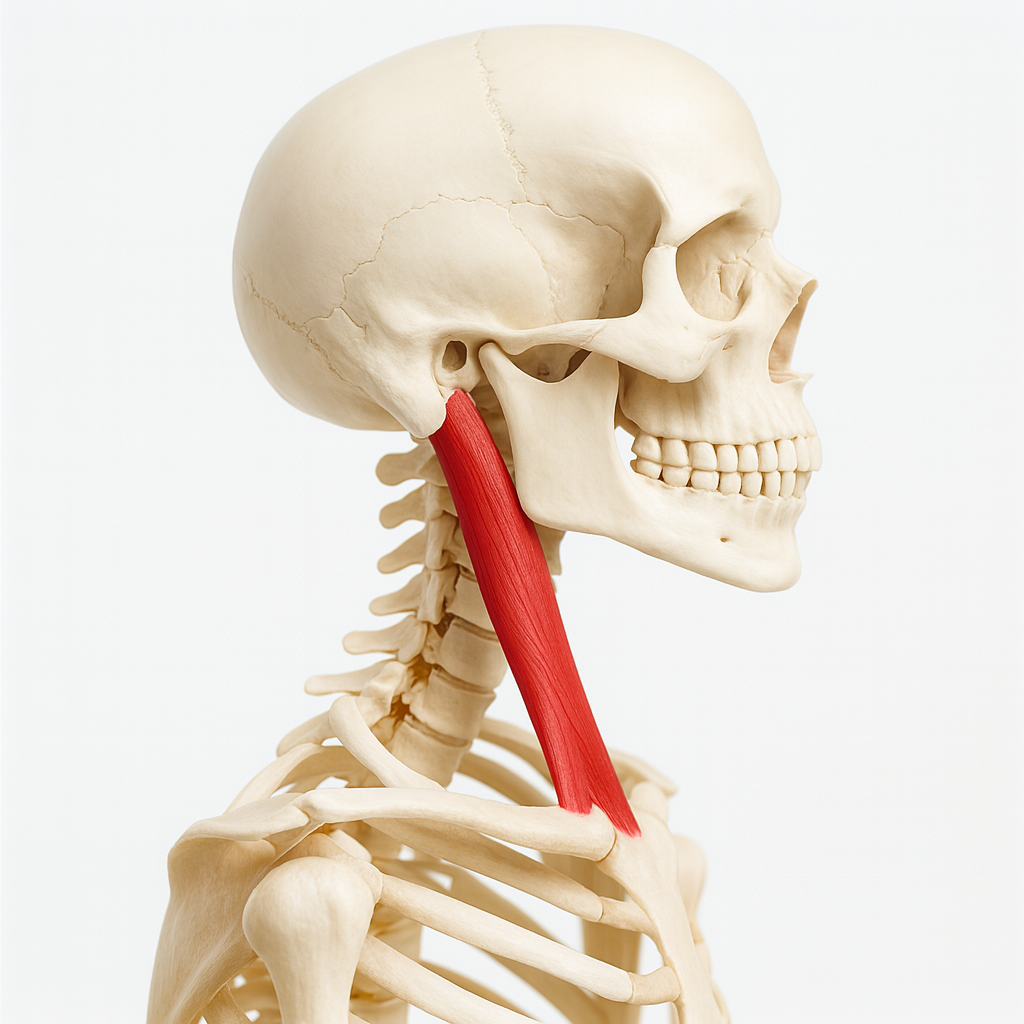

胸鎖乳突筋トリガーポイントと「ストレートネック」

めまい・聴力変化などへの影響もある厄介な筋肉

ストレートネックや猫背等の姿勢の乱れにより、

首こり・首の痛み・肩こりから「緊張型頭痛」やめまいを起こすこともある胸鎖乳突筋のトリガーポイントを示した図です。

足柄上郡開成町の快晴鍼灸院では、胸鎖乳突筋をはじめとする筋・筋膜性疼痛に対する鍼灸マッサージで、首こりと緊張型頭痛の根本改善をめざします。

首の前側の筋肉の説明

みなさんは、スマホやパソコンをよく使うとき、首や肩が痛くなった経験はありませんか?

今回は、その原因の1つかもしれない「首の前側の筋肉」について説明します。

【どんな筋肉?】

・首の前にある「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」という筋肉

・頭を動かすときに使う大切な筋肉です

【どんな症状が出る?】

この筋肉が凝ると、次のような症状が現れることがあります:

・頭痛(特にこめかみや目の周り)

・めまい

・耳鳴り

・目の疲れ

【なぜ起こるの?】

スマホやパソコンをよく使う人に多い「ストレートネック」が原因の1つです。

これは、

・首の自然なカーブが無くなって真っ直ぐになる

・頭が前に出る姿勢になりやすい

・その結果、首の前の筋肉に負担がかかる

という状態です。

【対処法は?】

この症状が気になる場合は:

・画面を見る時間を減らす

・姿勢を意識する

・首のストレッチ(ただし強くやりすぎない)

・症状が続く場合は、専門家に相談する

大事なポイント:

むやみに首を強くマッサージするのは危険です。痛みが続く場合は、必ず専門家に相談しましょう。

詳細解説:

●胸鎖乳突筋のトリガーポイントとストレートネックの関係

首や肩の慢性的な痛みや不調を感じている方は、胸鎖乳突筋にトリガーポイントが形成されている可能性があります。

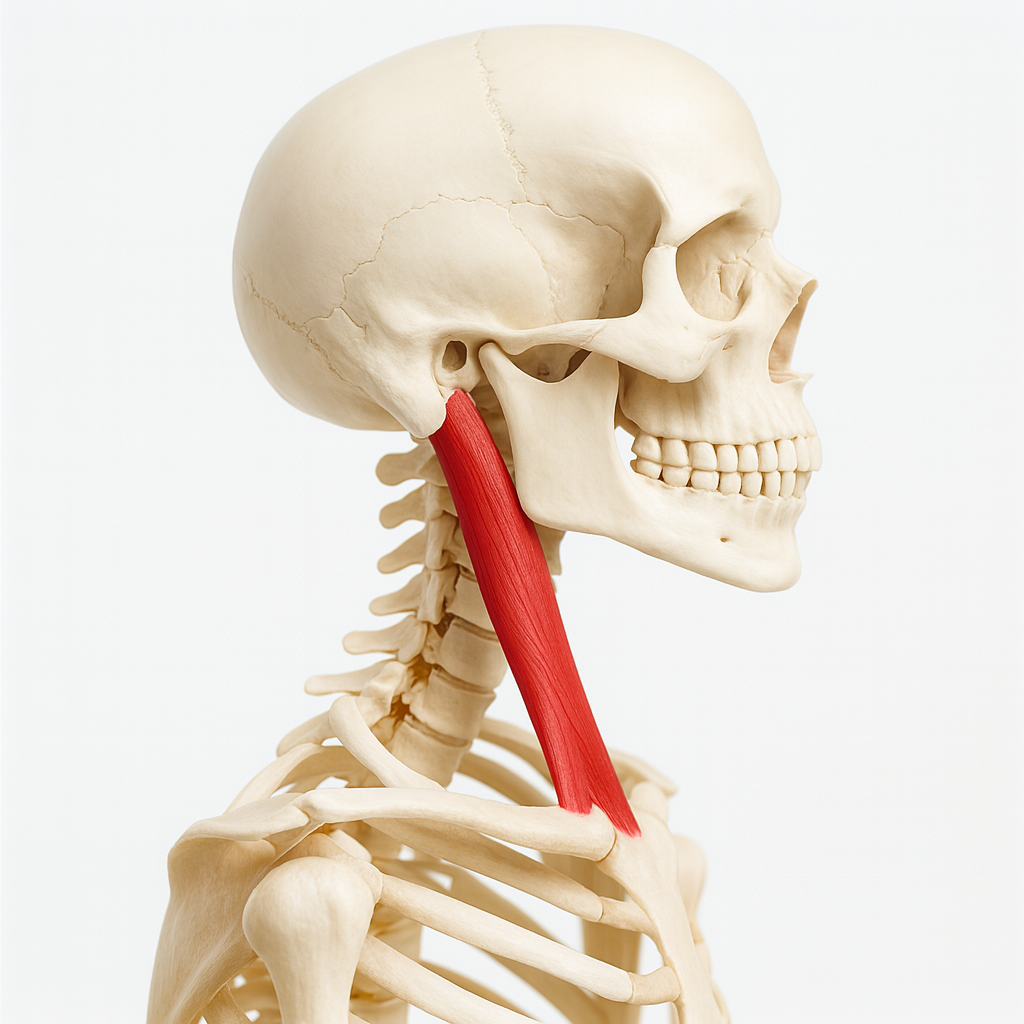

1.胸鎖乳突筋とは

胸鎖乳突筋は、首の前側に位置する大きな筋肉で、頭を左右に倒したり、回したり、上に向けたりする際に重要な役割を果たします。この筋肉にトリガーポイント(筋肉の特定の部位にできる硬結や圧痛点)が形成されると、緊張型頭痛だけでなく、めまいや聴力の変化などの症状を引き起こすことがあります。

2.ストレートネックと胸鎖乳突筋トリガーポイントの関係

「ストレートネック」とは、頸椎の自然な湾曲が失われ、首が真っ直ぐになった状態を指します。この状態では、頭が前方に突き出た姿勢になりやすく、バランスを保つために胸鎖乳突筋が過度に緊張します。結果として、筋肉が硬直し、血行不良やトリガーポイントの形成につながります。

3.胸鎖乳突筋のトリガーポイントによる症状

・頭痛:こめかみ、目の周り、後頭部などに広がる痛み

・めまい:ふわふわとした感覚や回転性のめまい

・聴覚症状:耳鳴り、難聴

・目の症状:充血、かすみ目

・吐き気:トリガーポイント特有の症状

(※緊張型頭痛では一般的に吐き気は起こらないとされています)

4.胸鎖乳突筋のトリガーポイント治療

胸鎖乳突筋に形成された頑固なトリガーポイントは、一般的なマッサージでは効果が得られないことがあります。当院では、筋肉内の索状硬結(紐状の硬い部分)を的確に捉え、適切な刺激を与えることで症状の改善を目指します。

・専門的な手技:鍼灸師の持つ深層筋へのアプローチ技術と、筋肉の状態を見極める観察力を活用します。

・ディープティシュー・マッサージ:当院が得意とする手法で、深部の筋肉にまで働きかけます。

※むやみに強い刺激を与えると症状が悪化する可能性があるため、経験豊富な施術者による対応が重要です。

●先天性斜頸との関連

生まれつきの先天性斜頸の方は、胸鎖乳突筋に慢性的な緊張が生じやすく、トリガーポイントが形成されやすい傾向があります。適切な施術により、症状の緩和が期待できます。

まとめ

胸鎖乳突筋の過緊張やトリガーポイントは、頸椎のアライメント異常と深く関係しており、頭痛やめまいなどの様々な症状を引き起こす可能性があります。これらの症状でお悩みの方は、専門的な知識と技術を持つ当院にぜひご相談ください。

首周りの神経痛について

●首こり由来の神経痛

●ウイルス疾患由来の神経痛

頭痛 緊張型頭痛と関連する神経痛(上大後頭神経痛)

頭の血管がどうにかしてしまったのか!?と思う程の痛みを出すこともある神経について (後頭部のズキンとした痛み)

首や肩のこりが原因で、神経の痛みやしびれを感じることがあります。特に、首の筋肉が緊張すると、頭や顔に強い痛みを感じることがあり、まるで頭の血管に問題があるかのように感じることもあります。

首や肩のこりが原因で、神経の痛みやしびれを感じることがあります。特に、首の筋肉が緊張すると、頭や顔に強い痛みを感じることがあり、まるで頭の血管に問題があるかのように感じることもあります。

これは、凝り固まった筋肉が神経を圧迫することで起こります。マッサージや指圧、鍼治療などで筋肉の緊張をほぐすと、痛みやしびれが和らぎます。特に、「天柱(てんちゅう)」や「風池(ふうち)」というツボを刺激すると効果的です。

もし、肩こりや首こりがひどく、頭痛や神経痛でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。

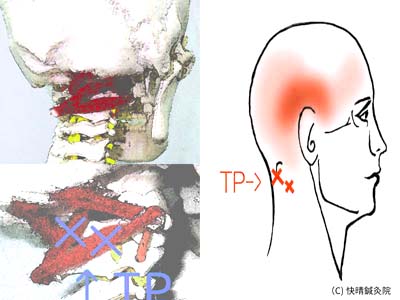

以下の一番目の画像は簡略化した模型で、黄色の部分が神経を模し、赤い部分は筋肉を模しています。実際には、この神経は何層もの筋肉を貫いて表面に出てきます。表層の筋肉の隙間の下には、首こりや神経絞扼に関連する筋肉(特に頭半棘筋)等がいくつも存在します。

く

く

肩こりや首こりに悩む方々は、この模型を見て、凝り固まった筋肉が大後頭神経を圧迫し、症状を引き起こすことを想像できるかもしれません。

●詳細解説:

首周りの神経痛について

首こりや肩こりが原因で発生する神経痛は、緊張型頭痛や上大後頭神経痛と深く関わっています。頸部の筋肉、特に頭半棘筋(とうはんきょくきん)の硬直は、神経の痛みやしびれを引き起こし、これらの症状は避けられないものとなります。場合によっては、頭の血管に異常があるのではと感じるほどの強い痛みを伴うこともあります。

1.神経と筋肉の関係

大後頭神経は、何層もの筋肉を貫いて頭皮まで達します。首や肩の筋肉が凝り固まると、この神経が圧迫・絞扼され、神経痛やしびれを生じます。特に、首こりによる後頭部神経の絞扼は、天柱シンドロームや緊張型頭痛の原因となります。

2.症状の特徴

・急な動きによる痛み:神経の締め付けが強い状態で急に後ろを振り向くと、非常に強い痛みが走ることがあります。これは、頭の血管に問題があるかのような鋭い痛みです。

・ピリピリとした感覚:髪の毛をとかすと、額にピリピリと電気が走るような感覚を覚えることがあります。

・ 頭痛の持続:これらの症状を持つ方は、慢性的な頭痛に悩まされることが多いです。

3.治療方法

筋肉の締め付けによる神経圧迫を解消するために、以下の治療が効果的です。

・指圧による筋膜リリース:筋膜の緊張を和らげ、神経の圧迫を軽減します。

・虚血圧迫法:一時的に筋肉への血流を制限し、その後再び血流を促すことで筋肉を柔らかくします。

・鍼灸治療:特効穴である「天柱穴(てんちゅうけつ)」や「風池穴(ふうちけつ)」に鍼や指圧・マッサージを施します。

4.特効ツボの効果

・天柱穴と風池穴:これらのツボは、後頭神経痛や緊張型頭痛、自律神経失調症の治療において重要です。特に「天柱穴」は、後頭神経痛患者の特異的な痛みである「天柱シンドローム」の改善に効果的で、ペインクリニックでも使用されることがあります。

・自律神経の調整:これらのツボへの刺激は、交感神経の過度な興奮を抑え、緊張型頭痛の症状を緩和します。

※まとめ※

首や肩のこりが原因で起こる神経痛や緊張型頭痛は、適切な治療によって大きく改善する可能性があります。筋肉の緊張を解消し、神経の圧迫を取り除くことで、痛みやしびれが和らぎます。肩こりや首こりがひどく、頭痛や神経痛でお悩みの方は、ぜひ当院にご相談ください。鍼治療やマッサージで症状の改善をサポートいたします。

※参考※

・緊張型頭痛:筋肉の緊張によって引き起こされる頭痛の一種。

・上大後頭神経痛:大後頭神経の圧迫・炎症による痛み。

・頭半棘筋:首の深部に位置する筋肉で、姿勢維持や頭部の運動に関与。

・筋膜リリース:筋膜の癒着や緊張を解放する手技療法。

・虚血圧迫法:一時的に血流を制限し、その後再開させることで筋肉を緩める方法。

・天柱穴・風池穴:東洋医学で重要視されるツボで、首や頭の症状に効果的。

・自律神経失調症:自律神経のバランスが乱れることで起こる様々な症状。

ウイルス疾患と関連する神経痛(上大後頭神経痛)

説明:

首や肩のこりが原因で起こる神経痛や頭痛は、多くの方が経験する症状です。しかし、これらの痛みの背後には、ウイルス疾患が関与している場合もあります。特に、帯状疱疹ウイルス(ヘルペスウイルス)が原因で神経痛を引き起こすことがあり、早期の診断と治療が重要です。

詳細解説:

ウイルス疾患と関連する神経痛(上大後頭神経痛)

先に述べたように、首こりや筋肉の緊張が原因で発生する神経痛は、緊張型頭痛や上大後頭神経痛と深く関わっています。しかし、これらの症状の背後には、もう一つ重要な要因があります。それは、帯状疱疹ウイルス(ヘルペスウイルス)が関与するケースです。

1.発疹の見逃しに注意

帯状疱疹ウイルスは、坐骨神経痛だけでなく、頭頚部にも症状を引き起こすことがあります。特に、後頭神経の領域は毛髪に覆われているため、発疹や皮膚の異常を見つけにくく、診断が遅れる場合があります。初期症状は緊張型頭痛と似ており、普段から頭痛持ちの方や毛量の多い女性は特に注意が必要です。

2.早期治療の重要性

帯状疱疹ウイルスによる神経痛は、適切な治療を受けないと重い後遺症を残す可能性があります。そのため、医療機関での早期診断と、抗ヘルペスウイルス薬の迅速な投与が予後を大きく左右します。

3.症状鑑別の配慮

当院では、初診時から頭皮や耳たぶ周りの観察を徹底しています。ニキビや小さな発疹の有無を確認するのも、ウイルス性の神経痛を早期に発見するためです。

ニキビかどうか?このような質問をする場合もありますが、適切な治療のためにご理解いただければ幸いです。

4.治療と予防

・医療機関での受診:疑わしい症状がある場合は、速やかに専門の医療機関を受診しましょう。

・抗ウイルス薬の投与:早期の抗ヘルペスウイルス薬の投与が、症状の進行を防ぎます。

・鍼灸治療:免疫力の向上や症状の緩和に効果的です。

※まとめ※

ウイルス疾患による神経痛は、筋肉の緊張によるものとは異なるアプローチが必要です。普段感じないような痛みや頭痛、頭皮や、耳たぶ周りの違和感は上記の可能性も考慮し、早めの対応が大切です。当院では、これらの症状も考慮した慎重な問診と観察を行っております。

国家資格者としての鑑別力で施術に当たらせております。

※参考※

・帯状疱疹ウイルス

・ヘルペスウイルス

・上大後頭神経痛

・緊張型頭痛

・後頭部の違和感

頭痛と薬物療法の背景

このトピックは以下内容について述べさせていただきます。

1. 薬剤乱用性頭痛とその予備群:

頭痛薬の過度な使用が頭痛を引き起こす可能性について

2. 緊張型頭痛とその治療手段:

薬物治療以外の緊張型頭痛の治療手段について

3. 当院の指圧・マッサージ、鍼灸の施術:

当院の施術が頭痛を未然に防ぐことが期待できる件

4. 向精神薬と緊張型頭痛治療:

抗不安薬「エチゾラム」の使用とその規制について

5. 筋弛緩薬と緊張型頭痛:

筋弛緩薬の効果と副作用について

6. 薬物療法の効果と代替療法の可能性について:

薬物療法の効果と代替療法の可能性について

7. 高騰する現在の日本の医療費削減のための投薬、減薬:

必要な症状への適切な投薬、減薬の重要性について

8. 当院の鍼灸マッサージと薬物療法の弱点の補完:

当院の鍼灸マッサージが薬物療法の弱点を補完できることについて

薬剤乱用性頭痛とその予備群

初めて肩こりからの頭痛を自覚したとき、軽い気持ちで服用した薬が、後々「頭痛」を引き起こす原因となることもあると想定される方はおそらくいらっしゃらないでしょう。

皮肉なことに、「頭痛薬の最大の副作用は頭痛」という言葉があります。これは、頭痛薬の過度な使用が、反対に頭痛を引き起こす可能性があることを指しています。これを「薬剤乱用性頭痛」と呼びます。

私たちの治療院で見られる患者さんには、楽になりたい一心で、市販薬を含む、薬の処方量を無視して服用するケースもあるようです。

確かに、薬物治療が第一選択肢となる頭痛もあります。

しかし、緊張型頭痛に対しては、運動、マッサージや鍼灸、認知行動療法など、薬剤乱用性頭痛にならない治療手段は多々存在します。

薬物に比べ、手間やコスト面から治療を躊躇する方も多いのは事実です。

しかし、当院を訪れる多くの方々は、薬を断ち切りたいという強い願いを持っています。

当院の指圧・マッサージ、鍼灸の施術は、これらの頭痛を未然に防ぐことが期待できます。私たちがあなたの力になれれば幸いです。

向精神薬と緊張型頭痛治療

緊張型頭痛の治療には、抗不安薬であるエチゾラムが使用されることがあります。一時期、インターネット上ではエチゾラムが緊張型頭痛に非常に効果的であるという情報が拡散し、「妙薬」とまで呼ばれることもありました。その話題性の高さは、Googleのサジェストに

「緊張型頭痛 + デ●●」

と製薬名がトップ表示されていたこともあるほどです。

過去には、ネット情報を基に個人輸入や自己処方が行われていました。

情報過多や医療への不満、コスト削減などの背景から、これらの行為が広まりました。しかし、これらの行為は薬物の品質や安全性、法的な問題など、多くのリスクを伴います。

当時の円高や規制の緩さもあり、個人輸入で同成分のジェネリック薬が安価に入手できたため、自己判断での使用や乱用が問題視されました。しかし、2016年(平成28年)の規制強化により、事実上医師の処方箋なしでの入手は困難になりました。

平成28年9月14日

医薬・生活衛生局

監視指導・麻薬対策課 発

向精神薬指定に対する厚生労働省の通達

現在でも、エチゾラムは緊張型頭痛の治療薬として使用される場合がありますが、依存性のリスクがあるため、医師の指導の下、慎重に用いられるべきです。自己判断での使用は絶対に避けてください。

エチゾラムは、緊張型頭痛に対して一定の効果が期待できる一方、副作用や依存性などのリスクも伴います。

治療を受ける際は、医師や薬剤師に相談し、自分に合った治療法を選択することが重要だと私は考えます。

筋弛緩薬と緊張型頭痛

緊張型頭痛と重度の肩こり

薬物療法の効果と代替療法の可能性について

医療機関で緊張型頭痛や重度の肩こりの診断を受けると、通常、非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)、筋弛緩薬、抗不安薬、経皮的消炎鎮痛薬(シップ)などの薬物が処方されます。しかし、これらの治療法が必ずしも効果的であると感じられない患者が私たちのような代替療法を提供する(鍼灸・マッサージ)等の治療院を訪れます。

(当院としてはは適切な薬物療法はこの類の症状には必要と考えております。)

私自身の臨床経験から見て、NSAIDsは重症の緊張型頭痛の症状を軽減するために非常に有効であることがわかっています。しかし、患者はこれが一時的な解決策であることを理解しておりますが、一方で長期的な薬物使用による不安を感じる方がいらっしゃることも事実です。

近年、緊張型頭痛や慢性頭痛の治療に対し、マッサージ、鍼灸、その他理学療法、認知行動療法などの代替療法が推奨されてきたことなども相まって、先の記事で挙げた抗不安薬が処方されるケースはあまり聞かないように思えます。

その反面、筋弛緩薬は多くの患者に処方されていますが、私が聞く患者様の声からは、眠気やだるさといった副作用が主であり、その効果と副作用とのせめぎあったバランスの観点から、服用を自己判断で中止する方が良いと感じる患者が多いように見受けられます。

私は、自分自身の行う治療ももちろんですが、医師による投薬と薬物の作用機序、その予後にも非常に強い興味があり、その効果と服用後の患者の感想は深く追及しております。

筋弛緩剤は、寝違え(急性疼痛性頸部拘縮)やぎっくり腰直後の急性の筋緊張(スパズム)を緩和する作用があり、多くの患者さんが症状の改善を実感しています。ただし、効果には個人差があり、必ずしもすべての人に効くわけではありません。

また、慢性期の症状には効果が期待できない場合もあります。

筋弛緩剤には様々な種類があり、それぞれ作用や副作用が異なります。医師や薬剤師に相談して、自分に合った薬を選ぶことが重要だと当院では考えます。

高騰する現在の日本の医療費削減のためにも本当に必要な症状への適切な投薬、減薬は重要課題なのではないでしょうか?

当院では、鍼灸マッサージがこれらの薬物療法の弱点を東洋医学の観点から補完できることを期待し日々施術に当たっております。

緊張型頭痛とコーヒーの関係について、カフェインの作用とその影響を以下にまとめました。

緊張型頭痛とコーヒー

私は、緊張型頭痛と偏頭痛(片頭痛)の混合タイプの患者様には慎重に対応しております。

特にコーヒーやアルコール摂取と関連した頭痛の出現度合いを非常に重視し、治療方針を定めます。

コーヒー摂取が頭痛を軽減させるか悪化させるかどうか、またマッサージによる血流変化が好影響を与えるか悪影響を与えるかを考慮します。

・緊張型頭痛とコーヒーの関係

コーヒーに含ませる成分でもあるカフェインは、血管に対して収縮作用を持ち、偏頭痛の症状を緩和する効果があります。

市販頭痛薬に配合されているることがあります。しかし、カフェインの血管収縮作用は一方で血行不良を引き起こし、緊張型頭痛に対しては症状を悪化させる要素ともなり得ます。

・カフェインの血管に与える影響

カフェインは血管を収縮させる作用がありますが、使用中止後には血管が急激に拡張し、リバウンド症状が出現することがあります。これは、カフェイン禁断頭痛として知られています。

市販の鼻炎治療の点鼻薬や、充血除去目薬も同様に血管を収縮させる作用があり、過度な使用者は使用中止後にリバウンド症状が現れる点が血管に与える影響として類似しています。

・カフェインと自律神経系(交感神経)

カフェインは交感神経を刺激し、過敏性を上昇させることがあります。これにより、不眠や血管反応性の変化が生じることがあります。コーヒー摂取後の交感神経への影響は、緊張型頭痛の発症に関与することがあります。

・カフェインの二面性

カフェインは、偏頭痛に対し、血管収縮作用により良好な効果を示す一方で、過敏性の上昇や不眠などの悪影響もあります。カフェインの摂取は、適切な量とタイミングを考慮することが重要です。

このように、カフェインを含むコーヒーは偏頭痛に対して有益な効果を持つ一方で、過剰摂取や飲用中止後のリバウンド症状、カフェイン作用時の血管収縮によるによる血流低下による緊張型頭痛の悪化などのリスクも伴います。適量摂取を心がけることが大切です。

上記のように、このような人体への影響が考えられますが、全ての方にこのような反応があるわけではありません。

ただ、飲酒やコーヒー摂取に過敏に反応される方の中には、マッサージによる血流変化の影響も受けやすい体質の方もいらっしゃるので、当院では刺激量には気を使い施術に当たらせております。

耳鼻科領域と頭痛、コロナ後遺症との関連性

新型コロナウイルス感染症後遺症と考えられる症状について

近年、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の後遺症が多くの注目を集めています。倦怠感、頭痛、嗅覚障害などが長期間続くことが問題となっています。これらの症状の中には、鼻の奥や喉の痛みを起こす慢性上咽頭炎、さらに自律神経失調症、緊張型頭痛、逆流性食道炎などの疾患が関与していると考えられるものも多くあります。

一見、異なる疾患や症状に見えますが、実は共通点も存在し、密接に関係していることが明らかになってきました。これらの疾患や症状は、いずれも「頭痛」や「倦怠感」といった症状を引き起こす可能性があり、神経系や免疫系の働きに深く関わっていると考えられます。

慢性上咽頭炎について

慢性上咽頭炎は、鼻の奥や喉の奥にある上咽頭に慢性的な炎症が起こる病気です。上記症状以外にも、肩こり、首こり、耳鳴り、咽頭痛、後鼻漏、自律神経症状、などの症状が現れます。これらの症状は、上咽頭の炎症が脳と繋がる重要な神経、例えば上咽頭神経を介し迷走神経を刺激することで引き起こされると考えられています。

以下症状は慢性上咽頭炎に関連する迷走神経刺激による諸症状の可能性が考えられます

自律神経失調症:

自律神経失調症は、自律神経のバランスが崩れることで生じる病気です。頭痛、頭重感、倦怠感、めまい、動悸、息切れ、不眠などの症状が現れます。上咽頭炎による迷走神経の機能異常も含めストレスや生活習慣の乱れが大きな要因となります。

胃食道逆流症・逆流性食道炎:

逆流性食道炎は、胃酸が食道に逆流することで起こる病気です。胸焼け、喉の痛み、咳などの症状が現れます。これらの症状は、胃酸が食道の粘膜を刺激することで引き起こされます。自律神経の機能異常で起こりえますし、こちらも咽頭の痛みを引き起越す可能性があります。

共通点と治療法

これらの疾患や症状は、それぞれ異なる治療法が必要となりますが、近年では、共通点として神経系や免疫系の働きが注目されています。これらのシステムを正常に保つことが、全体的な健康維持につながると考えられます。

具体的には、ストレス管理、適度な運動、バランスの良い食事、十分な睡眠などが重要です。

耳鼻咽喉科で行われる

(Bスポット療法・EAT)

をはじめ、鍼灸などの東洋医学的な治療法も有効性が示され始めており、選択肢の一つとして検討されるようになっています。

医療機関への受診

このように、一見異なる疾患や症状に見えたとしても、実は共通点や関連性があり、総合的に捉えることが重要です。

医療機関を受診する際には、それぞれの症状についてだけでなく、関連する疾患や症状についても医師に相談し、最適な治療法を見つけることが大切です。

耳鼻咽喉科への受診をお勧めするケース

新型コロナウイルス感染症の後遺症と慢性上咽頭炎との間には、いくつかの関連性が指摘されています。

1. 上咽頭炎と新型コロナウイルス感染症の後遺症:

新型コロナウイルス感染後、発熱や呼吸器の症状が落ち着いてからも、一定数の患者には倦怠感や頭痛などの後遺症が残るといわれています。これらの症状は、新型コロナウイルスによって上咽頭炎を発症したことで生じている可能性があると考えられております。

2. Bスポット療法・上咽頭擦過療法・EATについて:

上咽頭擦過療法は、専門的な技術を習得した耳鼻咽喉科等の医師により、鼻と喉の堺目にある上咽頭に炎症を起こしている患者さんに対して、その部分に薬剤を塗布し炎症をとっていく治療処置です。この治療は、上記記事に挙げた諸症状に対しても有効であると考えられています。

3. 自宅でのセルフケア:

自宅でできるセルフケアとして、鼻うがいが推奨されています。また、身体の冷えにより、自律神経のバランスが悪くなり免疫力低下にもつながるので、湯たんぽやペットボトルを使って、朝晩に身体や首、ふともも、脇の下など太い血管が走っているところを温めると、リラックス効果や冷えの症状の緩和にもなります。

※新型コロナウイルス感染症後遺症と慢性上咽頭炎との関連性については、まだ研究段階であり、確立された見解はありません。

※Bスポット療法や上咽頭擦過療法などの治療法についても、有効性や安全性については更なる研究が必要とされています。

※自宅でのセルフケアはあくまでも補助的な手段であり、専門的な医療機関を受診することが重要です。

上咽頭炎の診断はファイバースコープ(内視鏡)で粘膜を観察した上で行なわれているようです。これらの症状に心当たりがある場合は、ファイバースコープによる診断と「Bスポット療法」を受けることのできる耳鼻咽喉科にご相談されることをおすすめします。

上記以外の耳鼻咽喉科受診が必要となる頭痛

慢性副鼻腔炎:

慢性副鼻腔炎は、副鼻腔の炎症が長期間続く状態です。頭痛、鼻づまり、鼻水、嗅覚障害などの症状が現れます。

鼻中隔弯曲症:

鼻中隔が曲がっている状態で、鼻づまりや頭痛を引き起こすことがあります。

アレルギー性鼻炎:

アレルギー反応によって鼻の粘膜が炎症を起こし、頭痛や鼻づまり、くしゃみなどの症状が現れます。

頭頚部がん:

・などの症状が現れることがあります

医療機関への受診の重要性

これらの症状に心当たりがある場合は、専門的な医療機関を受診することが重要です。特に、頭頚部がんなどの疾患は早期発見・早期治療が重要ですので、頭痛と並んで上記症状が続く場合は頭痛外来や耳鼻咽喉科に相談されることをお勧めします。

当院は偏頭痛には対応できません!!

よくある質問(緊張型頭痛と当院の治療)

Q1. どのようなタイプの頭痛が「緊張型頭痛」に当てはまりますか?

主に、肩こり・首こりが強く、後頭部〜首の付け根が

「ぎゅっと締め付けられる」「重だるい」といった痛みが続くタイプです。

パソコン作業やスマホ姿勢、ストレス、運動不足などで悪化しやすく、

ズキズキする拍動性の痛みや強い吐き気を伴わないことが多いのが特徴です。

Q2. 緊張型頭痛に対して、快晴鍼灸院では何をしてくれますか?

首〜肩周囲の筋・筋膜(後頭下筋群など)の緊張や トリガーポイントを評価し、鍼灸・指圧・深層筋マッサージ・ インナーマッスルストレッチなどを組み合わせて首や肩の可動域を改善させる施術します。

刺激量のさじ加減を重視しながら、再発予防も視野に入れたアプローチを行います。

Q3. 偏頭痛(片頭痛)があるのですが、通っても大丈夫ですか?

快晴鍼灸院は、筋・筋膜性疼痛に特化した治療院であり、

基本的には血管性の偏頭痛そのものには対応しておりません。

拍動性の強い痛み・吐き気・光や音に過敏になるタイプの頭痛は、

まず頭痛外来など医療機関での診断・治療を受けてください。

その上で、首こり・肩こり由来の緊張型頭痛が併存している場合は、

補助的なケアとして当院の施術を検討いただく形になります。

Q4. どんな症状があると、すぐに医療機関を受診した方がいいですか?

「突然これまでで一番強い頭痛が出た」「ろれつが回らない・手足が動かしにくい」

「発熱と首の硬さを伴う」「頭部外傷のあとに頭痛が続く」などの症状は、

緊急性の高い病気の可能性があります。これらのサインがある場合は、

鍼灸やマッサージに向かう前に、必ず医療機関を受診してください。

Q5. 自分でできる対策はありますか?

30〜60分ごとの姿勢リセット、軽い首・肩の可動域運動、

温めによる血行改善、睡眠リズムの見直し、食いしばりや

歯ぎしりへの歯科相談などは、医学的にも無理のないセルフケアです。

それでも改善が乏しい場合は、医療機関での鑑別と、当院を含む専門家によるケアをご検討ください。

快晴鍼灸院は、筋・筋膜性疼痛に特化した鍼灸マッサージ治療院です。特に、デスクワークによる肩こりや腰痛、慢性的な疲労やストレスに起因する緊張型頭痛の治療に力を入れています。

血管が関与する頑固な頭痛

●緊張型頭痛と偏頭痛の違い

緊張型頭痛は、筋膜性疼痛が原因で発生することが多く、当院の専門分野です。しかし、偏頭痛は血管の拡張に関連する頭痛であり、その原因や治療方法が異なります。

●当院の対応範囲

当院では、筋・筋膜性疼痛由来の緊張型頭痛には対応できますが、純粋な偏頭痛には直接的な対応はできません。この点は、筋・筋膜性疼痛に特化した治療院としての施術スタンスと矛盾しません。

●患者様への注意点

偏頭痛と緊張型頭痛を混同される患者様が多いです。

例えば、頭痛外来や医師の診察を受けずに、真の病態を把握しない状況で緊張型頭痛を偏頭痛と同一視しているケースがあります。

一部で両者の混合するタイプの症状もありますが、偏頭痛と緊張型頭痛は全く違う病態だということをご理解ください。

●自律神経失調症治療の可能性

自律神経失調症治療の方向からアプローチすることで、偏頭痛の症状緩解が期待できる場合もありますが、こり症状解消の血流変化による一時的な症状増悪も想定されます。

●偏頭痛の可能性のある患者様へ

快晴鍼灸院は、筋・筋膜性疼痛に特化した治療院として、緊張型頭痛には対応できますが、偏頭痛には対応できません。

偏頭痛の治療を希望される方は、「偏頭痛専門」をwebサイトで謳う治療院をお探しださるよう御願い申し上げます。

お問い合わせ

首や肩のこりが原因で、神経の痛みやしびれを感じることがあります。特に、首の筋肉が緊張すると、頭や顔に強い痛みを感じることがあり、まるで頭の血管に問題があるかのように感じることもあります。

首や肩のこりが原因で、神経の痛みやしびれを感じることがあります。特に、首の筋肉が緊張すると、頭や顔に強い痛みを感じることがあり、まるで頭の血管に問題があるかのように感じることもあります。

く

く